過敏性腸症候群(IBS)とは

過敏性腸症候群(IBS)は、大腸カメラ検査で消化管に腫瘍や炎症などの明らかな異常がみられないにも関わらず、腹痛、便秘や下痢などの便通異常、腹部膨満感などの症状が起こる状態です。有病率はおよそ10%とされており、10人に1人は過敏性腸症候群に悩まされています。命に関わる疾患ではありませんが、患者さんの生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼすため、時には深刻な悩みとなる方もいます。消化管の運動や感覚に関与する自律神経の調節異常や、過度の緊張やストレスなどが原因となることがありますが、はっきりとした原因がわからないことが多く、治療に難渋するケースもあります。また感染性腸炎の10%では、その後に過敏性腸症候群を発症することがあり、注意が必要です。

過敏性腸症候群(IBS)は、大腸カメラ検査で消化管に腫瘍や炎症などの明らかな異常がみられないにも関わらず、腹痛、便秘や下痢などの便通異常、腹部膨満感などの症状が起こる状態です。有病率はおよそ10%とされており、10人に1人は過敏性腸症候群に悩まされています。命に関わる疾患ではありませんが、患者さんの生活の質(QOL)に大きな影響を及ぼすため、時には深刻な悩みとなる方もいます。消化管の運動や感覚に関与する自律神経の調節異常や、過度の緊張やストレスなどが原因となることがありますが、はっきりとした原因がわからないことが多く、治療に難渋するケースもあります。また感染性腸炎の10%では、その後に過敏性腸症候群を発症することがあり、注意が必要です。

過敏性腸症候群の症状

下痢型(IBS-D)

急激な腹痛と水っぽい下痢が突然起こり、排便後には苦痛症状が緩和するという症状がある場合、過敏性腸症候群(IBS)の可能性が考えられます。心的ストレスや不安が発症のきっかけとなり、症状が再発する不安感によって悪循環が生じることもあります。朝に排便回数が多いのが特徴で、通学・通勤電車の中で急な便意に襲われることがあります。このような場合、早めに適切な治療を受けることが重要です。

便秘型(IBS-C)

腹痛、便秘、残便感、排便困難などの症状が現れる場合、過敏性腸症候群(IBS)の可能性が考えられます。この状態では、便通の調整が上手くいかず、排便時に強くいきむ必要が生じることがあります。このような状況では、いぼ痔や切れ痔の発症リスクが高まることがあります。

混合型(IBS-M)

激しい腹痛を伴い、下痢と便秘を繰り返す症状が現れます。このような場合、過敏性腸症候群(IBS)の可能性が考えられます。相反する症状がランダムに出現するため、IBSの中でも最も治療が難しく、内服薬による微妙なコントロールが鍵を握ります。

分類不能型(IBS-U)

排便以外にも、腹鳴り(お腹がゴロゴロ、グーグーと鳴る音がする)、膨満感、そして無意識におならが漏れるなどの症状が現れることがあります。これらの症状も過敏性腸症候群(IBS)の特徴的な症状として知られており、上記3つに分類できないものは分類不能型と定義されます。

過敏性腸症候群の検査・診断

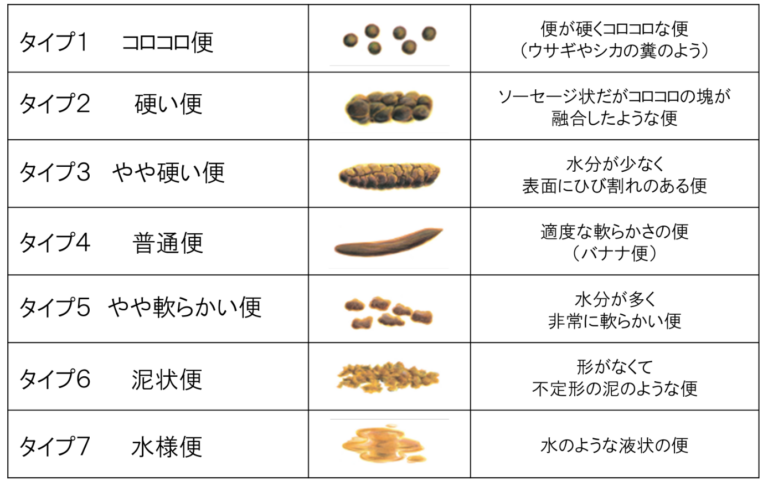

問診において、患者さんの症状やお悩み、症状の起きた時期やきっかけ、排便回数や便の状態などを詳しくお伺いします。また、患者様の既往症や食習慣、ライフスタイルについても詳細に伺います。腫瘍や炎症などの器質的疾患を除外することが大事ですので、必要に応じて大腸カメラ検査や血液検査などの検査が行われることもあります。日本のガイドラインでは過敏性腸症候群の診断のために大腸カメラ検査を行うことを推奨しています。また、便形状の評価に関しては、便の硬さをブリストル便形状スケールというもので評価します。

問診において、患者さんの症状やお悩み、症状の起きた時期やきっかけ、排便回数や便の状態などを詳しくお伺いします。また、患者様の既往症や食習慣、ライフスタイルについても詳細に伺います。腫瘍や炎症などの器質的疾患を除外することが大事ですので、必要に応じて大腸カメラ検査や血液検査などの検査が行われることもあります。日本のガイドラインでは過敏性腸症候群の診断のために大腸カメラ検査を行うことを推奨しています。また、便形状の評価に関しては、便の硬さをブリストル便形状スケールというもので評価します。

ブリストル便形状スケール

RomeⅣ基準

大腸カメラ検査によって腫瘍や炎症などの病変がみられない場合、以下に示す国際的に標準化されたRome Ⅳ基準を用いて診断が行われます。

少なくとも過去6か月以上前から以下の症状のいずれかが出現し、かつ最近3か月間において以下の症状が2つ以上当てはまり、1週間につき少なくとも1日以上で症状がみられる場合、過敏性腸症候群と診断します。

- 排便に関連する

- 排便頻度の変化に関連する

- 便形状の変化に関連する

過敏性腸症候群の治療

生活習慣の改善

規則正しい食事

決まった時間に3食を摂ることで腸の動きを整えます。間食や欠食を慎み、規則的な食事習慣を心がけることはすべての方に共通する治療法です。

食事内容に関しては、IBSを誘発しやすい食品(脂質、カフェイン類、香辛料を多く含む食品、乳製品など)を控えると改善する場合があります。またFODMAP(発酵性、オリゴ糖、二糖類、単糖類、糖アルコール)と呼ばれる成分を多く含む食品、例えば小麦、タマネギ、ひよこ豆、リンゴ、トウモロコシ、牛乳、ヨーグルト、はちみつなど、を控えることでIBS症状が軽減されることもあります。これらはすべての患者さんで効果を示す絶対的な治療ではありませんので、個々に対応してバランスのとれた食事を摂ることが大事です。

適度な運動

適度な運動を行うことで腸の動きが促進され、便通の改善に繋がります。適切な助言のもとで、ヨガ、ウォーキング、エアロビクスなどの運動を行うことはIBS治療として効果があるとされています。

ストレスの管理

ストレス発散の方法を見つけて、リラックスできる時間を作ることが重要です。趣味やリラックス法を取り入れ、心身のバランスを整えましょう。

薬物療法

患者さんの苦痛症状やお悩みに応じて、適切な薬を処方しています。患者さん個々によって薬の効き目が異なるため、よくお話を聞いたうえで適切な薬を選択するようにします。一つの薬が効かなくても、別の種類の薬に変更したり、異なる作用機序の薬を追加したりすることで、症状が改善することもあります。すぐに治る疾患ではないので、腰を落ち着けてよく話し合うことが大切です。

患者さんの苦痛症状やお悩みに応じて、適切な薬を処方しています。患者さん個々によって薬の効き目が異なるため、よくお話を聞いたうえで適切な薬を選択するようにします。一つの薬が効かなくても、別の種類の薬に変更したり、異なる作用機序の薬を追加したりすることで、症状が改善することもあります。すぐに治る疾患ではないので、腰を落ち着けてよく話し合うことが大切です。

過敏性腸症候群のガイドラインで有効とされている薬には

以下のものがあります

- 高分子重合体 ポリカルボフィルカルシウム(コロネル®、ポリフル®)

-

消化管運動機能調節薬 マレイン酸トリメブチン(セレキノン®)

保険適用がないもの:メトクロプラミド、ドンペリドン、イトプリド - 抗コリン薬 ブチルスコポラミン臭化物(ブスコパン®)

- プロバイオティクス 乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌など

- 漢方薬 桂枝加芍薬湯、柴胡桂枝湯、半夏瀉心湯(IBS-D)、大建中湯(IBS-C)

- IBS-Dに対するラモセトロン(イリボー®)

- IBS-Cに対する粘膜上皮機能変容薬 ルビプロストン(アミティーザ®)リナクロチド(リンゼス®)

- IBS-Cに対する胆汁酸トランスポーター阻害薬 エロビキシバット(グーフィス®)

- うつを合併するIBSに対する 抗うつ薬(三環系うつ薬、SSRI)

- 不安を合併するIBSに対する 抗不安薬

最後に

過敏性腸症候群は一般の方にもよく知られている疾患です。しかし厳密な診断は難しく、また治療が長期化しやすいため、生活の質が低下して困っている患者さんがしばしばみられます。また症状のみでIBSと診断されて薬を処方されているケースがよくみられますが、大腸がんや潰瘍性大腸炎など似たようなお腹の症状をきたす器質的な疾患をちゃんと除外しないと、誤った方向に進んでしまうこともあります。

腹痛や便通異常がみられたら、まずは大腸カメラ検査をおこない、正確な診断を受けてから治療を始めると良いです。当院では眠ったまま受けられる苦しくない大腸カメラ検査を行っています。また過敏性腸症候群に対する深い知識を持つ消化器内科専門医、指導医が丁寧にお話を聞いて診療しているので、お悩みがある方は一度ご相談ください。