潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎とは

大腸や小腸の粘膜に慢性の炎症または潰瘍を引き起こす原因不明の疾患を炎症性腸疾患(Inflammatory Bowel Disease:IBD)と呼びます。炎症性腸疾患は、クローン病と潰瘍性大腸炎の2つに分類されます。

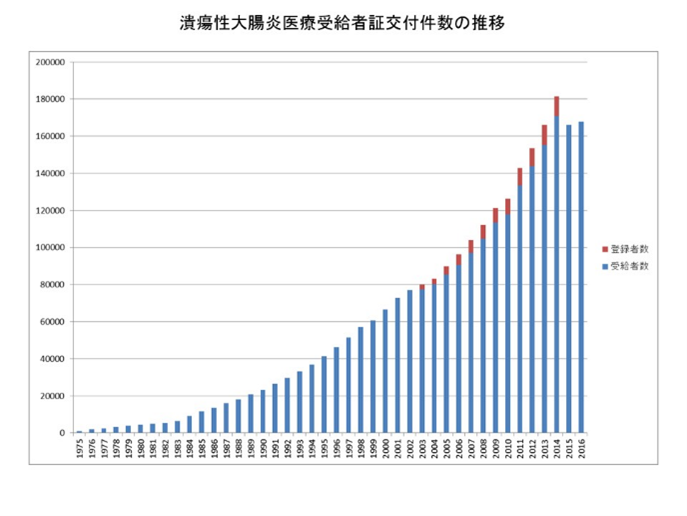

潰瘍性大腸炎は大腸の粘膜にびらんや潰瘍ができる、大腸の炎症性疾患です。特徴的な症状としては、血便や粘液便、下痢、腹痛などが慢性的に現れます。日本では患者数が右肩上がりに増加しており、現在全国で約22万人の患者さんがいると考えられています。男女とも20代の発症が多い傾向がありますが、小児や高齢者の発症も珍しくありません。

この疾患は根治できる治療法は存在しませんが、適切な治療を継続することで症状のない状態を維持し、発症前とほぼ同じような生活を送ることが可能です。

また、原因がはっきりと分かっていないため、厚生労働省によって難病指定を受けており、難病医療費助成制度を利用することができます。放置しておくと、慢性炎症から大腸がんを発症することがあるため、できるだけ早く医師の診断を受けて、適切な治療を開始することが重要です。

難病情報センターHPより

潰瘍性大腸炎の症状

炎症性腸疾患の主な症状には、以下のようなものがあります。

- 血便

- 粘血便

- 下痢

- 残便感

- 腹痛

- 発熱

- 食欲不振

- 体重減少

- 発熱

- 頻脈

- 貧血 など

これらの症状は活動期と寛解期を繰り返し、症状に波があるのが特徴です。。さらに腸管外合併症といって、大腸以外の臓器にも合併症を引き起こすことがあり、関節炎、虹彩炎(眼の炎症)、膵炎、皮膚症状(結節性紅斑、壊死性膿皮症)などが知られています。

炎症が起こっている部位によって直腸炎型、左側大腸炎型、全大腸炎型などに分類されます。炎症が長期間続くと、大腸がんのリスクが高まるため、定期的な大腸カメラ検査が必要です。

潰瘍性大腸炎の原因

潰瘍性大腸炎の明確な原因は不明です。現在では遺伝的因子と環境因子などの要因が複雑に関与し、大腸の腸管において過剰な免疫応答が起こることで炎症が生じると考えられています。研究により、発症に関与すると考えられる遺伝子多型も見つかっていますが、明確な原因はまだ解明されていません。

また、日本での炎症性腸疾患の患者数増加には、食の欧米化や衛生環境の整備などが関与している可能性が指摘されています。これらの要因が炎症性腸疾患の発症に影響を与えるメカニズムは、現在も研究が進められています。

潰瘍性大腸炎の検査

炎症性腸疾患の診断には、まず丁寧な問診が欠かせません。診察の際には、どのような症状があるのか、どれくらいの期間続いているのか、どの程度の出血がみられるか、などの臨床経過について細かくお聞きします。それにより様々な疾患の可能性を考慮し、どのような検査や治療が必要かを専門医が判断します。

診断に必要な検査としては、以下のようなものがあります。

血液検査

炎症の状態や貧血の有無などがわかります。また治療薬による副作用(腎機能や肝機能の異常など)のチェックにも有用です。

腹部レントゲン検査

潰瘍性大腸炎の合併症である中毒性巨大結腸症がないか調べることができます。便秘の有無や腸管ガスの評価をします。

腹部エコー検査

潰瘍性大腸炎には自己免疫性肝炎や自己免疫性膵炎などが合併することがあり、それらを簡易的に調べるためにエコー検査を行うことがあります。腹部エコーでは肝臓、胆管、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓など様々な内臓臓器をチェックすることができます。

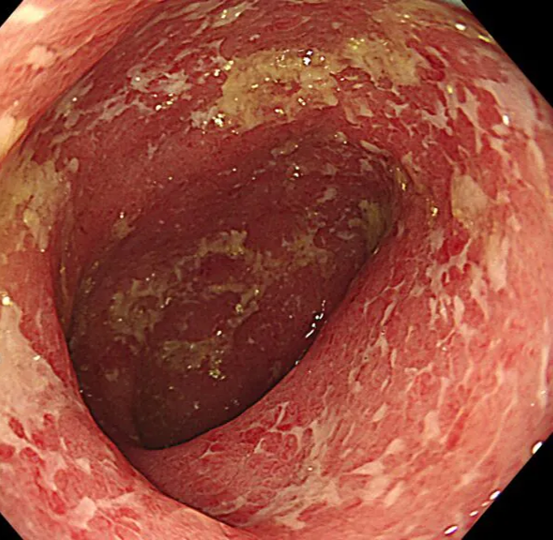

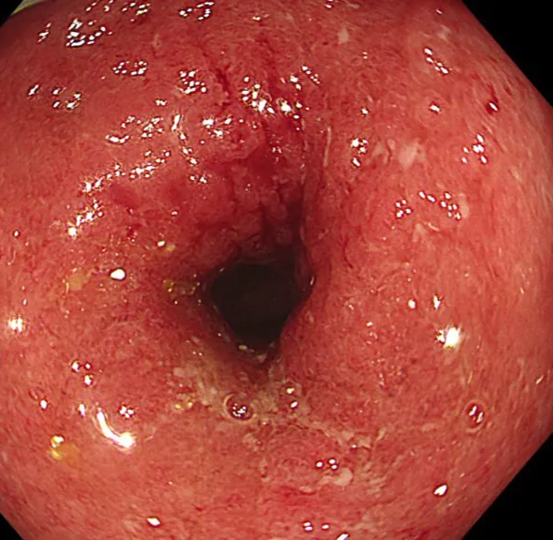

大腸カメラ検査

肛門から内視鏡スコープを挿入し、直接大腸粘膜を観察することで、炎症の程度や範囲を確認することができます。潰瘍性大腸炎が疑われる場合、その場で生検(大腸粘膜の組織を少量採取すること)ができるため、診断に大変有用な検査です。潰瘍性大腸炎では、自覚症状の強さと炎症の程度が乖離することがあり、自覚症状がなくても大腸粘膜に炎症が広がっている可能性があります。そのため、定期的な検査は欠かせません。

肛門から内視鏡スコープを挿入し、直接大腸粘膜を観察することで、炎症の程度や範囲を確認することができます。潰瘍性大腸炎が疑われる場合、その場で生検(大腸粘膜の組織を少量採取すること)ができるため、診断に大変有用な検査です。潰瘍性大腸炎では、自覚症状の強さと炎症の程度が乖離することがあり、自覚症状がなくても大腸粘膜に炎症が広がっている可能性があります。そのため、定期的な検査は欠かせません。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎による大腸の狭窄

潰瘍性大腸炎の治療

潰瘍性大腸炎の治療は、重症度や炎症の範囲、生活の質(QOL)の状態を考慮しておこなわれます。治療の目的としては、症状の改善が一番の目的となりますが、全大腸摘出術(大腸をすべて切除する手術)の回避や、大腸がん発生のリスク軽減といった目的もあります。潰瘍性大腸炎を放置しておくことは危険なので、早期に専門医の下で治療を受けることが推奨されます。

潰瘍性大腸炎の治療の柱は、薬物療法です。現在、潰瘍性大腸炎の治療薬は豊富にあって、患者さんの特徴に合わせて最適な薬剤を選択することが可能になりました。この薬物療法に加え、生活習慣指導や食事指導を併せて行っていきます。

薬物療法

5-アミノサリチル酸(5-ASA)製剤

製品名:ペンタサ®、サラゾピリン®、

アサコール®、リアルダ®

軽症から中等症まで幅広く使用され、潰瘍性大腸炎治療の基本となる薬です。一般的に経口製剤を内服しますが、症状が強い方には坐剤(座薬)や注腸製剤(浣腸のような形態)を併用すると治療効果の増強が期待できます。副作用は比較的少ないのですが、内服後に発熱、腹部症状の悪化などがみられることがあり、5-ASA不耐と呼ばれ、お薬が体に合わない場合があります。

副腎皮質ステロイド

製品名:プレドニン®、プレドニゾロン®、

コレチメント®

中等症や重症で使用されます。5-ASA製剤を使用しても炎症や症状が強い場合に使用します。効果が非常に高く、症状が改善することが多いですが、長期に服用すると副作用が出てしまうため、投与後は2-3か月かけて徐々に減量し、離脱するようにする必要があります。ステロイドの副作用は以下のようなものがあります。

- 易感染性(感染症にかかりやすい)

- 続発性副腎皮質機能不全

- クッシング症状

- 骨密度の低下、骨折

- 消化性潰瘍

- 糖尿病、耐糖能異常

- 白内障、緑内障

- 精神障害(不眠など)

副作用のリスクはありますが、専門医のもとで使用すれば、安心して使うことができます。

またプレドニゾロンの代わりに、カロテグラストメチル(カログラ®錠)を投与することがあり、症状が軽快することが期待できます。妊娠の可能性がある女性や重度の肝機能障害がある方は服用できませんので、注意が必要です。

免疫調節薬、免疫抑制薬

製品名:イムラン®、アザニン®、ロイケリン®(保険適用外)、タクロリムス®、プログラフ®、シクロスポリン®(保険適用外)

ステロイドを中止すると症状が悪化してしまう場合に用いられます。肝機能障害の有無や血中濃度の測定が必要な薬もあり、内服後は診察や血液検査が必要です。

生物学的製剤

製品名:インフリキシマブ(レミケード®)、アダリムマブ(ヒュミラ®)、ゴリムマブ(シンポニー®)、ベドリズマブ(エンタイビオ®)、トファシチニブ(ゼルヤンツ®)、フィルゴチニブ(ジセレカ®)、ウパダシチニブ(リンヴォック®)、ウステキヌマブ(ステラーラ®)など

ステロイドの使用で効果が得られない場合や、重症の方などで使用が検討されます。導入には専門的な知識やしっかりした医療体制が整っている必要があります。当院では、これら生物学的製剤を使用する場合は、横浜市立大学附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療センターなどの専門機関に紹介しています。

これらの薬剤を組み合わせた内科的治療により、炎症を鎮め、寛解期を長く保つように努めます。しかし、これらの治療法だけでは効果が不十分であり、症状が重く持続する場合や大腸に穴があいたり(穿孔)、大量の出血がみられたり、大腸がんを合併した場合には大腸全摘の外科手術が必要になることもあります。

クローン病

クローン病とは

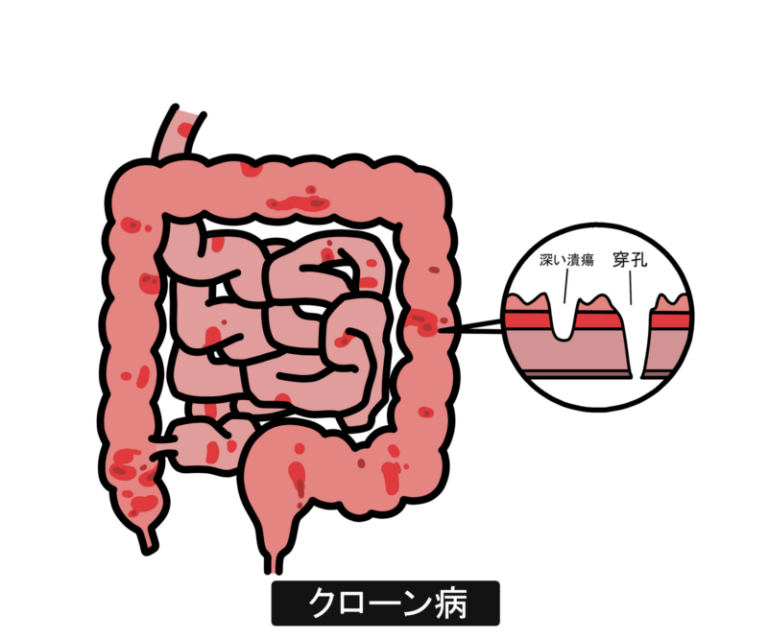

クローン病は口から肛門まで食べ物の通り道である消化管のどの部位にも炎症が生じる可能性がある疾患です。大腸粘膜のみに発生する潰瘍性大腸炎とは病変の起こる範囲が異なります。炎症が生じた部位では、粘膜が傷ついて剥がれて潰瘍を形成し、腹痛や頻回の下痢、血便などの症状が現れます。

クローン病は口から肛門まで食べ物の通り道である消化管のどの部位にも炎症が生じる可能性がある疾患です。大腸粘膜のみに発生する潰瘍性大腸炎とは病変の起こる範囲が異なります。炎症が生じた部位では、粘膜が傷ついて剥がれて潰瘍を形成し、腹痛や頻回の下痢、血便などの症状が現れます。

クローン病は、はっきりとした原因がわからず、厚生労働省から難病指定を受けています。この疾患は若い世代での発症が多く、男性の発症率が女性の2倍ほど高いとされており、最近では発症数が増加しています。症状が類似している潰瘍性大腸炎という別の疾患も存在しますが、治療法や食事制限が異なるため、専門医による診断を受けることが重要です。この疾患は根治できる治療法はありませんが、適切な治療を継続することで病状をコントロールでき、発症前とあまり変わらない生活を送ることも可能です。

クローン病の症状

クローン病では、以下のような症状が出現します。

- 腹痛

- 下痢

- 血便

- 発熱

- 貧血

- 肛門の痛み

- 痔瘻 など

クローン病では肛門の病変も特徴的であり、腹痛や下痢に加えて肛門にも症状が現れることがあります。そのため、肛門の症状がある場合にはクローン病の可能性も考慮して大腸カメラ検査をおこなうことがあります。

クローン病の症状は、腹部症状がみられる活動期(再燃期)と、治療により症状が治まった寛解期を繰り返します。寛解期でも適切な治療を継続することが重要です。

クローン病の炎症は、消化管全体(口から肛門まで)に生じる可能性があります。炎症が慢性化すると、消化管に穴があいて消化管と消化管あるいは消化管と皮膚がつながってしまう瘻孔形成が生じたり、消化管が硬く狭くなる「狭窄」を起こして腸閉塞を引き起こすこともあります。

肛門部に病変を生じると、肛門周囲に膿がたまったり(肛門周囲膿瘍)、直腸と肛門周囲に孔がつながる痔瘻などが現れることもあります。

炎症の範囲によって、小腸型、小腸大腸型、大腸型といった分類があります。炎症の場所によって現れる症状や治療法も異なるため、定期的な検査を受けて適切な治療を継続することが重要です。

クローン病の原因

炎症性腸疾患の原因はまだ明確には分かっていません。

現在も研究が進んでおり、遺伝的要因、環境要因、腸内細菌叢などが関与し、異常な免疫応答が消化管の炎症を引き起こしていると考えられています。食事の内容、喫煙、衛生環境なども発症に影響する要素と考えられています。また、特定の食べ物が症状の引き金となることもよくあります。

クローン病の検査

クローン病の診断には、以下のような検査を行います。

血液検査

大腸カメラ検査

肛門から内視鏡スコープを挿入し、直接大腸粘膜を観察することで、炎症の程度や範囲、狭窄の有無を確認することができます。クローン病が疑われる場合、その場で生検(大腸粘膜の組織を少量採取すること)ができます。クローン病のフォローアップでは、大腸粘膜に広がる炎症の程度や狭窄の確認が必須です。そのため、定期的な検査は欠かせません。

肛門から内視鏡スコープを挿入し、直接大腸粘膜を観察することで、炎症の程度や範囲、狭窄の有無を確認することができます。クローン病が疑われる場合、その場で生検(大腸粘膜の組織を少量採取すること)ができます。クローン病のフォローアップでは、大腸粘膜に広がる炎症の程度や狭窄の確認が必須です。そのため、定期的な検査は欠かせません。

胃カメラ検査

クローン病では、大腸のみでなく、口から肛門まであらゆる消化管が障害される可能性があります。胃や十二指腸に病変があらわれることがあるため、クローン病の患者さんには胃カメラ検査を行うことが大切です。

小腸X線検査、

小腸カプセル内視鏡検査

小腸の病変を確認するために行われることがあります。必要に応じて腹部造影CT検査や超音波検査など、全身の詳細な検査もあわせて行い、病変の程度や範囲を確認することがあります。

これらの検査は治療開始後も定期的に行う必要があります。寛解期に症状がなくとも、炎症の進行などがある場合もありますので、定期的な検査は欠かせません。消化管の炎症が持続すると、消化管狭窄のリスクが上昇するため、早期発見のためにも定期的な検査を受けることが重要です。

クローン病の治療

クローン病の治療の目的は、消化管の炎症を抑えて症状を鎮めて寛解に導くこと、栄養状態を改善させ寛解状態を長期に継続すること、の2つです。クローン病を根治させる治療法は現在ないため、いかに患者さんの日常生活の質(QOL)を向上させるかが大切です。

クローン病の寛解維持には、基本的に栄養療法と薬物療法を中心とした内科的治療が行われますが、内科的治療で効果が得られない場合や狭窄や閉塞などの合併症に対しては外科的治療が必要となることもあります。

炎症を抑える治療を行うことで症状のない寛解期を長く保つことが治療の目標です。寛解期においても適切な治療を継続することが重要です。

栄養療法は、腸管への負担や刺激を軽減するために行われます。食事制限や低脂肪の栄養剤の摂取が含まれます。状態が悪い場合には、点滴などによる栄養補給が行われることもあります。

薬物療法では、5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド経口剤(ブデソニド、プレドニゾロン)、免疫調節薬、生物学的製剤などが使用され、腸管の炎症を改善することを目指します。

クローン病には合併症のリスクがあります。腸閉塞や狭窄、出血、肛門周囲膿瘍、痔ろうなどが生じた場合には、手術や切開などの処置が必要となることがあります。

潰瘍性大腸炎とクローン病は

難病指定されています

潰瘍性大腸炎とクローン病は、炎症性腸疾患の代表的な疾患です。これらの疾患は、厚生労働省によって難病指定されています。重症な症状がある方や、軽症でも高額な医療費を必要とする方は、指定医療機関の難病指定医による診断を受けることで、医療費助成制度の助成対象になることがあります。助成を受けるためには、難病指定医に臨床個人調査票の記入などを依頼し、各市区町村保健所などに申請する必要があります。承認されると、受給者証が交付されます。また、承認後に支払った医療費の還付を受けることができます。当院では難病指定医がおりますので、医療費助成制度を利用される方はお気軽にお声かけください。