痛風と高尿酸血症

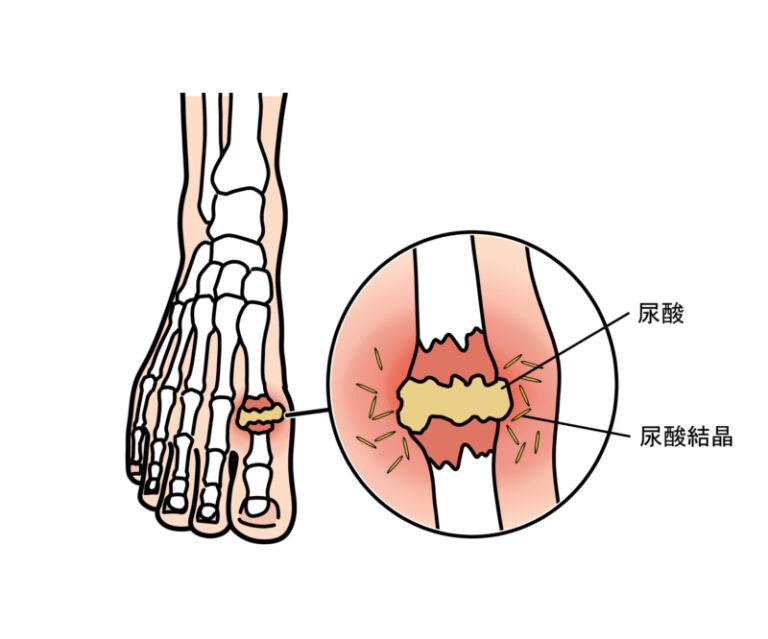

高尿酸血症は、血液中の尿酸値が継続的に高い状態を指します。この状態が続くと、尿酸が結晶化して関節に蓄積し、炎症を引き起こす痛風が発生します。痛風は高尿酸血症によって引き起こされる発作であり、尿酸値が高いことを意味します。ただし、高尿酸血症であっても痛風発作を発症しない場合もあります。高尿酸血症は尿路結石や腎臓疾患を引き起こしやすくなるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中の発症リスクも高めます。そのため、痛風発作がない場合でも適切な治療が必要です。

高尿酸血症の頻度は男性20%、女性5%と報告されており、男性に多い病気です。また高尿酸血症の患者さんの80%には高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病が重複合併しているというデータがあります。2016年の時点で痛風患者さんは全国で100万人を超えており、急速に増加傾向にあります。初発年齢は30歳代が最も多く、患者数は60歳代が最も多いです。

高尿酸血症の原因

高尿酸血症の発症リスクは、プリン体を多く含む食品を過剰に摂取する食習慣によって高まります。プリン体は尿酸の原料となるため、摂り過ぎることで尿酸値が上昇しやすくなります。また、体内の代謝によっても尿酸が過剰に生成されたり、腎臓の機能低下によって尿酸の排泄が不十分になったりすることもあります。さらに、アルコールの摂取は、種類に関わらず尿酸値を上昇させるため、飲酒習慣がある場合にも高尿酸血症のリスクが高まります。

高尿酸血症の発症リスクは、プリン体を多く含む食品を過剰に摂取する食習慣によって高まります。プリン体は尿酸の原料となるため、摂り過ぎることで尿酸値が上昇しやすくなります。また、体内の代謝によっても尿酸が過剰に生成されたり、腎臓の機能低下によって尿酸の排泄が不十分になったりすることもあります。さらに、アルコールの摂取は、種類に関わらず尿酸値を上昇させるため、飲酒習慣がある場合にも高尿酸血症のリスクが高まります。

痛風発作について

痛風は、主に足の親指などに激しい痛みを引き起こし、数日から2週間程度痛みが持続することがあります。読んで字のごとく、「風が吹いただけでも痛い」ほどの激痛発作として知られています。痛風発作中は、正確な尿酸値を測定することが難しいため、まずは痛みや炎症を緩和する治療が行われます。症状が収まった後に、高尿酸血症の治療を行います。

痛風は、主に足の親指などに激しい痛みを引き起こし、数日から2週間程度痛みが持続することがあります。読んで字のごとく、「風が吹いただけでも痛い」ほどの激痛発作として知られています。痛風発作中は、正確な尿酸値を測定することが難しいため、まずは痛みや炎症を緩和する治療が行われます。症状が収まった後に、高尿酸血症の治療を行います。

ただし、高尿酸血症の治療を受けたことがない場合、痛風発作中に高尿酸血症の治療を行ってしまい、痛みなどの症状を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。痛風発作が落ち着いてから、医師の指示に従って高尿酸血症の治療を行うようにしましょう。

高尿酸血症の治療

血液検査を行い、血清中の尿酸値を測定します。尿酸値が7.0mg/dL以上の場合、治療が必要とされます。まずは食事療法や運動療法により尿酸値を下げることを試みます。しかし痛風結節や関節炎を発症した場合や尿酸値が9.0mg/dLを超える場合は、薬物治療を選択することになります。ただし、急激に尿酸値を下げると痛風発作を引き起こす可能性があるため、尿酸値を徐々に下げることが重要です。厳密なコントロールを行いながら、尿酸値を適切な範囲に保つような治療を行います。医師の指示に従って治療を進めることが大切です。

食事療法

肥満の解消や標準体重の維持にはカロリーコントロールが重要です。また、高尿酸血症を悪化させる可能性のあるプリン体を多く含む食品を控えるようにしましょう。特にビールはプリン体が豊富であることが知られていますが、アルコール飲料全般が尿酸値の上昇に関与することが分かっています。

肥満の解消や標準体重の維持にはカロリーコントロールが重要です。また、高尿酸血症を悪化させる可能性のあるプリン体を多く含む食品を控えるようにしましょう。特にビールはプリン体が豊富であることが知られていますが、アルコール飲料全般が尿酸値の上昇に関与することが分かっています。

そのため、種類に関わらず節酒・禁酒が必要です。食事や飲酒の制限については、医師の指示に従って適切な対策を行うことが大切です。

運動療法

激しい運動、無酸素運動は尿酸値を急上昇させる可能性があるため、注意が必要です。尿酸値の増加リスクを最小限に抑えながら適度な運動を行いましょう。患者様の状態に合わせた運動プランを行うことで、健康な生活を送ることができます。

激しい運動、無酸素運動は尿酸値を急上昇させる可能性があるため、注意が必要です。尿酸値の増加リスクを最小限に抑えながら適度な運動を行いましょう。患者様の状態に合わせた運動プランを行うことで、健康な生活を送ることができます。

薬物療法

血清尿酸値や痛風発作の経験、痛風結節の有無、他の疾患の状況などにもとづき、必要に応じて薬物療法を行います。尿酸値を6.0mg/dL以下に下げることを目標としますが、結晶化した尿酸の溶解や排泄には時間がかかる場合があります。

継続的な治療を行いながら、じっくりと改善を待ちましょう。薬は、尿酸生成抑制薬や尿酸排泄促進薬などが使用されます。ただし、急激に尿酸値を下げると痛風発作を引き起こす可能性があるため、ゆっくりとコントロールすることが重要です。医師の指示に従い、正確な量とタイミングで薬物療法を行いましょう。