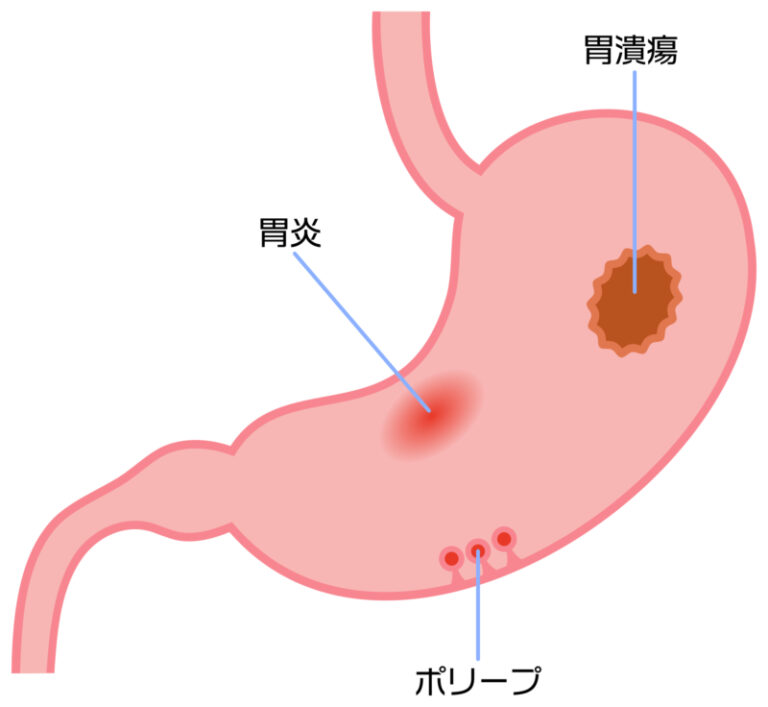

胃炎とは

胃炎とは、胃粘膜に炎症が起こった状態のことで、大きく分けると急性胃炎と慢性胃炎の2つに分類されます。

胃炎とは、胃粘膜に炎症が起こった状態のことで、大きく分けると急性胃炎と慢性胃炎の2つに分類されます。

急性胃炎には、解熱鎮痛薬やステロイド、抗がん剤、抗生剤などによる薬剤性の胃炎、ピロリ初感染やアニサキスなど細菌やウイルス、寄生虫による感染性の胃炎、アレルギー性の胃炎、ストレス性の胃炎など、様々な原因があります。急性胃炎の症状は、心窩部痛(胃痛)、嘔気・嘔吐、吐血、食欲不振、腹部膨満感、胃もたれなどです。

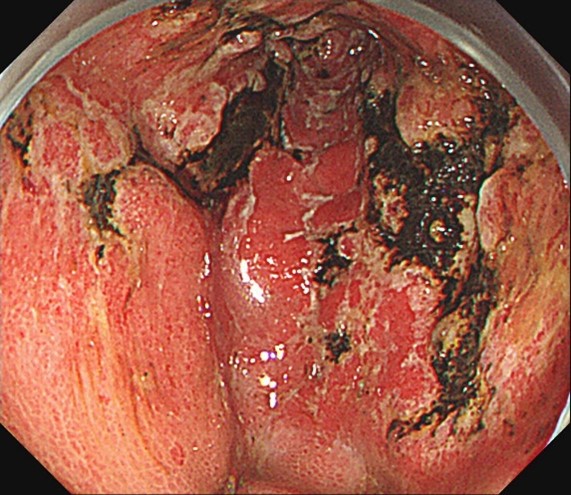

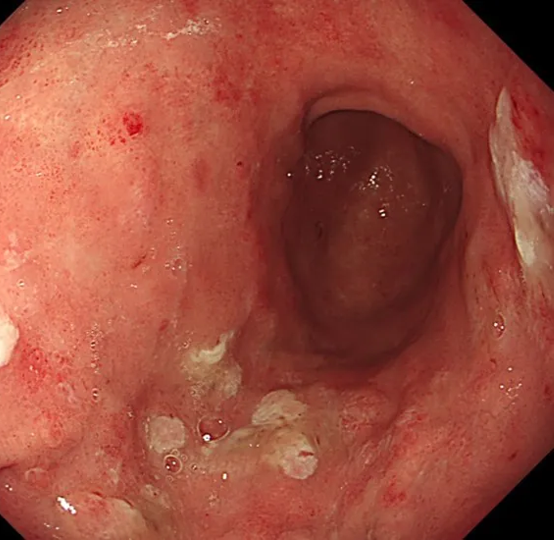

特に激しい炎症を引き起こして胃粘膜に浅い傷(びらん)や深い傷(潰瘍)、消化管出血などが胃カメラで観察されるものを急性胃粘膜病変(AGML:Acute gastric mucosal lesion)と呼びます。正しく対処すれば、急性胃炎は治癒することが多いです。

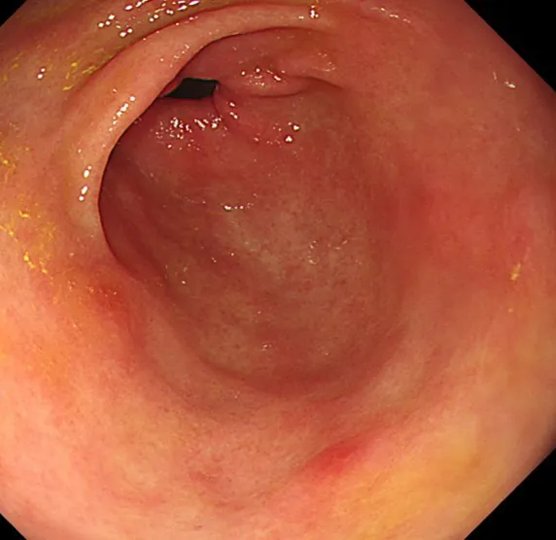

急性胃粘膜病変

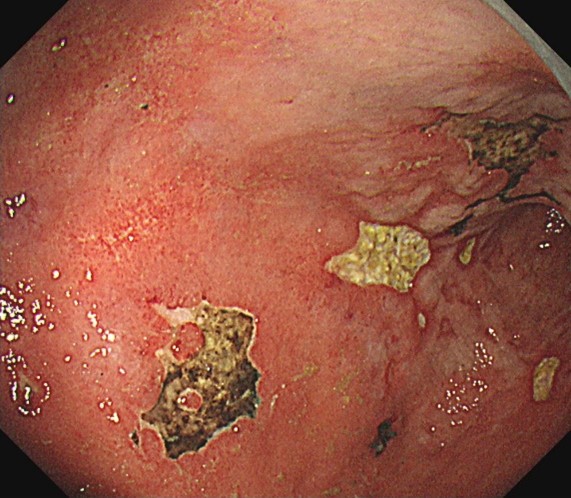

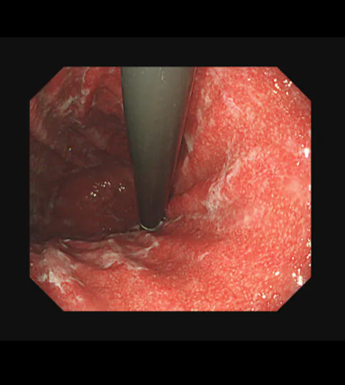

急性十二指腸粘膜病変

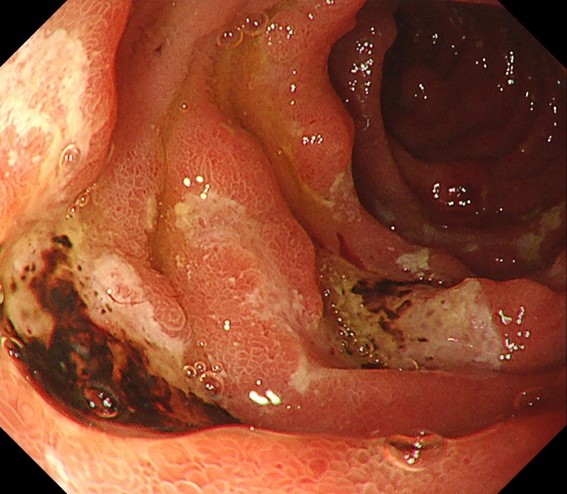

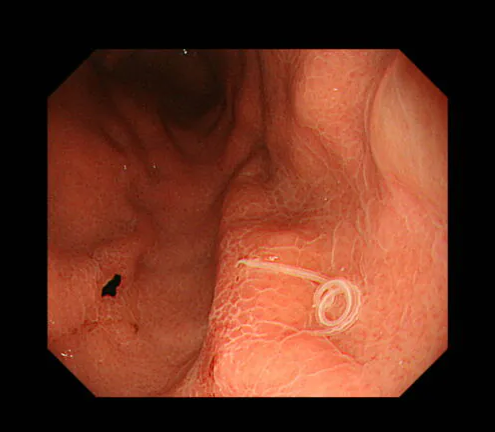

アニサキスによる急性胃炎

慢性胃炎は、組織検査によって病理学的に診断される場合(組織学的胃炎)、胃レントゲン検査や胃カメラ検査でびらん・萎縮・過形成などの所見がみられる場合(形態学的胃炎)、胃カメラ検査や胃X線検査などで異常がみられないが、上腹部の消化器症状がある場合(症候性胃炎)など、慢性胃炎は広い範囲で診断されていました。

ただし、最近では胃カメラ検査や胃X線検査で異常がみられないが上腹部の消化器症状を訴える場合を機能性ディスペプシア(FD、Functional Dyspepsia)と呼び、慢性胃炎とは別の概念として認識されています。

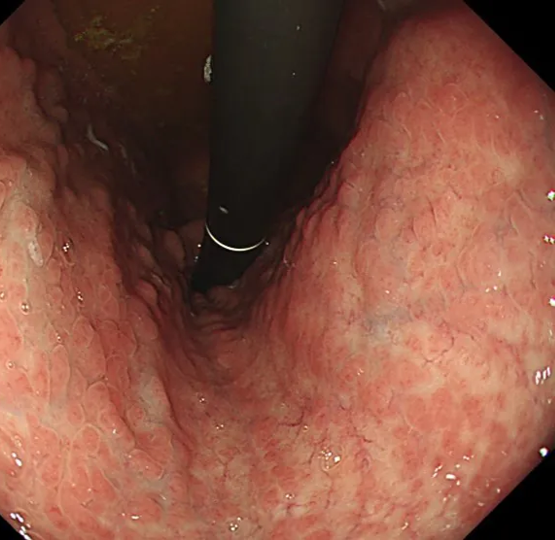

ピロリ菌が胃に感染して慢性的な炎症を引き起こすことによって、胃粘膜の胃酸を分泌する組織が減少し、やがて粘膜が薄く変化して萎縮した状態になります。これを「萎縮性胃炎」と呼びますが、慢性胃炎というと萎縮性胃炎のことを指すことが多いです。

慢性胃炎の原因

萎縮性胃炎の原因の80%以上はピロリ菌の持続感染によるものです。ピロリ菌感染以外の原因としては、自己免疫性胃炎(A型胃炎)、薬剤性胃炎、好酸球性胃腸炎、ピロリ菌以外のヘリコバクター属の細菌(ヘリコバクター・スイス菌など)による胃炎などがあります。

日常生活においても、刺激の強い食事、香辛料、塩分の摂取、喫煙、不規則な食生活などが慢性胃炎の一因と考えられています。

自己免疫性胃炎(逆萎縮)

薬剤性胃炎

(免疫チェックポイント阻害薬)

好酸球性胃腸炎

慢性胃炎の症状

慢性胃炎の症状は、胃粘膜の脆弱性に起因し、様々な症状が混在することがあります。一般的な症状としては、胃痛や胃の不快感があります。また、胃運動機能の低下や胃酸の低下により消化不良が起こり、胃もたれ、胃のむかつき、げっぷ、吐き気、胸やけ、膨満感、食欲不振などが現れることもあります。

慢性胃炎は普段は無症状であり、健康診断などで検査を受けることによって指摘される場合もあります。症状が出ない場合でも、組織検査や画像検査などの検査を行うことで慢性胃炎の診断がされることがあります。年に1回は、会社の健康診断や胃がん検診などを受けることをお勧めします。

慢性胃炎の診断

慢性胃炎の診断は、主に胃カメラ検査や胃部X線検査を用いた形態学的な診断、そして最終的には病理組織検査による組織学的な診断によって行われます。

慢性胃炎の診断は、主に胃カメラ検査や胃部X線検査を用いた形態学的な診断、そして最終的には病理組織検査による組織学的な診断によって行われます。

胃内視鏡検査では、胃粘膜の状態や色調を観察します。必要に応じて組織の一部を採取し、ピロリ菌感染やがんの疑いがある場合には組織検査が行われます。これにより、胃炎の程度やピロリ菌感染の有無、萎縮や腸上皮化生変化などの粘膜の状態を正確に確認することができます。また好酸球性胃腸炎や自己免疫性胃炎では血液検査データも診断に必要なため、採血検査を行います。

慢性胃炎の治療

ピロリ菌による

萎縮性胃炎の治療

ピロリ菌感染がある場合でも無症状で慢性胃炎が存在することがあります。ピロリ菌感染が確認された場合、現在では内服薬を使用した除菌治療が一般的です。この治療により、ピロリ菌の除去率は約90%程度とされています。ただし、ピロリ菌を除菌しても胃粘膜に及ぼした変化は消えず、胃粘膜を元の状態に修復する治療法は現在のところ存在しません。除菌後の胃粘膜から発生する胃がんは、除菌後胃がんと呼ばれ、除菌治療が盛んな日本では、除菌後胃がんを多く目にするようになりました。除菌したからといって油断せず、定期的に胃カメラのフォローアップを受けることがとても重要です。

他の慢性胃炎の治療

好酸球性胃腸炎では、経口ステロイド薬の内服やプロトンポンプ阻害薬、抗ロイコトリエン製剤、原因物質の除去などが有効な治療法です。薬剤性胃炎では原因と考えられる薬剤を中止することによって改善することがありますが、それに加えてプロトンポンプ阻害薬やステロイド投与などを行う場合もあります。自己免疫性胃炎では鉄、ビタミンB12、葉酸の補充療法を行う場合があります。

全般的な慢性胃炎の治療

自覚症状のある慢性胃炎では、食事療法が重要です。具体的には、酒や辛い食べ物、刺激の強い食事、肉、揚げ物などの消化の悪い食事を控え、胃への負担を減らすように心がけます。タバコを吸う方は、禁煙をおすすめします。またストレスは、脳から胃腸につながる神経に悪影響を及ぼし、胃の不快感や胃痛を引き起こす原因になります。ストレスを回避できる環境づくりが大切です。

内服治療では、胃酸を抑える薬、胃粘膜保護剤、運動機能調整薬、漢方薬などで症状の改善をはかり、症状に応じてこれらの薬を組み合わせて治療が行われます。治療の効果や症状の改善状況に応じて、薬の種類や投与量が調整されることもあります。

慢性胃炎の経過・予後

慢性胃炎自体は予後の悪い病気ではありませんが、特にピロリ菌感染が存在する場合は注意が必要です。ピロリ菌感染があると、将来的に胃潰瘍や胃がんの発生リスクが高まることが知られています。

完全にもとの健康な胃の粘膜に戻すことは困難ですが、ピロリ菌の除菌によって慢性活動性胃炎の広がりを抑えることは可能です。ピロリ菌の除菌治療により、胃潰瘍の再発予防が可能となり、胃癌の発生リスクも抑えることができます。ただし、除菌治療によってがんの発生を100%予防することはできません。

胃がんの早期発見には、定期的な胃内視鏡検査が有効です。胃内視鏡検査は、1年に1回の頻度で受けることが推奨されています。