糖尿病について

厚生労働省の調査によると、20歳以上の肥満者(BMI≧25kg/m2)の割合は男性33.0%、女性22.3%であり、特に男性で肥満の割合が増えています。肥満は様々な生活習慣病につながりますが、とりわけ糖尿病を発症する患者さんが多くみられます。

厚生労働省の調査によると、20歳以上の肥満者(BMI≧25kg/m2)の割合は男性33.0%、女性22.3%であり、特に男性で肥満の割合が増えています。肥満は様々な生活習慣病につながりますが、とりわけ糖尿病を発症する患者さんが多くみられます。

現在、日本全国に330万人の糖尿病患者さんがいます。厚生労働省が発表した統計データで「糖尿病が強く疑われる者」の割合は、男性20%、女性10%で徐々に増加傾向にありますが、実際に治療を受けている方は75%です。つまり4人に1人は糖尿病を放置しており、これが後々大きな病気を引き起こす原因となるのです。

糖尿病の死因の第1位は実は「がん」です。特に肺がん、肝臓がん、すい臓がんの発症が糖尿病と関連しています。また心臓の病気(狭心症、心筋梗塞など)、腎臓の病気(慢性腎臓病、腎不全、透析治療)も併発しやすい怖い病気です。

糖尿病の初期は無症状のため健康診断や人間ドックなどを受けていないと気づかれませんし、指摘されても放置してしまうケースが多く、問題となっています。

令和元年度の統計データにおいて、神奈川県は全国で糖尿病死亡率が2番目に低い県で、横浜市は指定都市の中で糖尿病死亡率が最も低い市なのです。上大岡という地は糖尿病診療が充実した街です。適切な治療で健康な生活をおくることができます。

糖尿病に関して不安や疑問がある方は、お気軽に当院にご相談ください。

このような症状は

ありませんか?

- 急に太り始めた

- 急に痩せ始めた

- 喉が渇く

- 身体のむくみが気になる

- 視力が低下した

- 健康診断などで「血糖値の異常」を指摘された

- 甘いものを無性に食べたくなる

- 手足がしびれる

など

糖尿病の原因

糖尿病の原因は、糖尿病の種類により異なります。

糖尿病の原因は、糖尿病の種類により異なります。

1型糖尿病の場合、具体的な原因は明確には解明されていませんが、何らかの原因で免疫系が膵臓のβ細胞を攻撃し、破壊することによって発症します。

一方、2型糖尿病の主な原因は遺伝的な体質と環境的要因の複合的な影響です。日本における大部分は2型糖尿病です。糖尿病の発症に関連する危険因子は、加齢、家族歴、肥満、過食、運動不足、睡眠不足、高血糖、高血圧、高脂血症、ストレスなどの生活習慣や環境的な要素があります。

他の疾患やステロイドなど薬の使用によって糖尿病を発症する場合もあります。

妊娠中に一過性の糖代謝異常が生じる妊娠糖尿病や、妊娠前から存在していた糖尿病が妊娠により悪化する場合もあります。

糖尿病の合併症

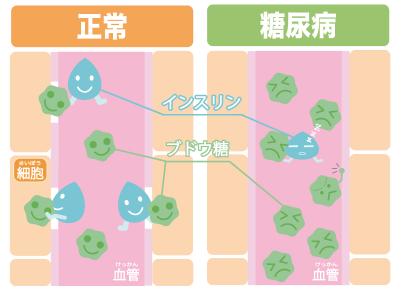

高血糖状態が持続すると、血管内の細胞である内皮細胞に過剰なブドウ糖が取り込まれ、そこで活性酸素の発生が引き起こされます。この状態は全身の動脈や毛細血管に影響を及ぼし、様々な合併症を引き起こす可能性があります。主な糖尿病の合併症には、糖尿病網膜症(視力が低下する)、糖尿病性腎症(腎臓の機能が悪化し、透析になる)、糖尿病性神経障害(手足の先がしびれる)があります。

糖尿病網膜症

網膜は血管が密集している組織であり、高血糖状態によってダメージを受けやすい部位です。血流の滞りや動脈硬化によって、網膜への酸素や栄養の供給が不足し、網膜剥離や出血などの症状が引き起こされる可能性があります。これらの合併症は失明の主な原因で、中途失明のリスクを高める要因となります。そのため、糖尿病と診断された場合は、定期的に眼科専門医を受診することが重要です。

糖尿病性腎症

高血糖状態が長く続くと、腎臓に存在する糸球体の毛細血管がダメージを受け、糖尿病性腎症と呼ばれる状態に進行することがあります。糖尿病性腎症では、糸球体の濾過機能が低下し、尿中に必要な成分が適切に排泄されず、尿が生成されなくなることがあります。

糖尿病性腎症の進行によって腎機能が悪化すると、最終的には腎不全となり、尿毒症と呼ばれる状態が生じます。腎不全では体内の老廃物や余分な水分が排泄されず蓄積し、身体全体に悪影響を及ぼします。このような状態では、人工透析と呼ばれる治療法が必要になります。

糖尿病神経障害

糖尿病の進行によって、神経への障害が生じることがあります。この状態は糖尿病性神経障害と呼ばれ、様々な症状を引き起こします。手足のしびれや痛み、感覚の鈍化などがその代表的な症状です。

また、糖尿病性神経障害は、自律神経にも影響を及ぼすため、消化器系や循環器系にも様々な症状が現れます。便秘や下痢、立ちくらみ、発汗異常などがその一例です。さらに、顔面神経麻痺や勃起不全(ED)も糖尿病性神経障害に関連する症状とされています。

かくれ糖尿病

「かくれ糖尿病」とは、食後の血糖値が高くなる状態を指します。健康診断では通常、空腹時の血糖値のみを測定するため、食後の血糖値が見逃されやすい傾向があります。そのため、この状態が進行し、糖尿病として発症するケースが多いと言われています。

「かくれ糖尿病」では、空腹時の血糖値は正常範囲内であっても、食後の血糖値が高くなる傾向があります。この状態は通常の糖尿病と同様に、動脈硬化の進行リスクや心筋梗塞の発症リスクの増加に繋がります。そのため、適切な治療や管理が必要とされます。

糖尿病の治療・予防

食事療法

糖尿病の治療において、糖(ブドウ糖)の摂取量を適切にコントロールすることが重要です。ただし、単に糖の摂取量を減らすだけではなく、バランスの取れた食事を適量摂取することも重要です。

糖尿病の治療において、糖(ブドウ糖)の摂取量を適切にコントロールすることが重要です。ただし、単に糖の摂取量を減らすだけではなく、バランスの取れた食事を適量摂取することも重要です。

運動療法

適度な運動は、糖尿病だけでなく他の生活習慣病の予防や管理にも重要です。運動によって糖の消費が増えるため、血糖値を下げる効果が期待できます。また、筋力をつけることで筋肉が糖をより効率的に取り込むことができ、同時に脂肪を燃焼しやすくします。

適度な運動は、糖尿病だけでなく他の生活習慣病の予防や管理にも重要です。運動によって糖の消費が増えるため、血糖値を下げる効果が期待できます。また、筋力をつけることで筋肉が糖をより効率的に取り込むことができ、同時に脂肪を燃焼しやすくします。

薬物療法

糖尿病の治療には、経口薬や注射薬など様々な種類の薬が使用されます。これらの薬は、インスリンの分泌を促進したり、摂取した糖の分解や吸収を遅らせたり、排泄を促進することによって血糖値のコントロールをサポートします。